9月3日に「はもりあ四日市20周年記念事業」の一環として四日市男女共同参画研究所から上記のテーマで講演してほしいとのご依頼をいただきました。18年前に私が執筆責任者としてまとめた厚生白書をバイブルのようにして活動してきたとの言葉が嬉しく、四日市に伺うことにしました。そして、次のようなお話をしました。

平成10年版厚生白書の問題提起

平成10年版の厚生白書は政府として初めて少子化を正面からとらえて問題提起をした白書でした。

一つ目の問題提起は「なぜ少子化になったのか」です。家族における性別役割分業と職場優先の企業風土が相まって女性の仕事と子育ての両立を困難にし、それが晩婚化・未婚化につながり、少子化を生じさせていたのです。

その後状況は変化したでしょうか

結論を先に言えば、残念ながら状況はあまり変化していません。

少子化は止まっていません。仕事と子育ての両立の困難さがあまり変わっていないからです。特に男性の育児参加が進んでいません。というのも、職場環境の改善が女性の育児休業取得以外は男女共にあまり進んでいませんし、保育サービスの整備は進んだものの需要にまったく追いついていないからです。

次にデータで見てみます。

少子化は止まったでしょうか

合計特殊出生率は横ばいで少子化は止まっていません。

年齢別未婚率も上昇を続けています。

生涯未婚率も上がり続けています。

確かに女性が子育て期に離職するM字型カーの谷は浅くなりました。

サラリーマン家庭でも共働き家庭が片働き家庭より多くなり、3対2です。

しかし出産後の女性の有職率は相変わらず3割を切っています。

そして、6歳未満の子どものいる父親の家事・育児時間は倍近くに増えてやっと1時間強です。

夫が家事育児に参加すると妻は出産後も継続就業でき、第2子も生まれる割合が高くなります。

職場環境の改善は進んだでしょうか

育児休業取得率は女性は8~9割まで上がりましたが、男性は上がって3%です。

非正規労働の割合も増えています。

非正規労働は女性に多く、特に子育て期以降に多くなります。

また、低学歴であるほど非正規労働は多くなります。

男女の賃金格差は続き、女性は男性の7割強です。

そして子育て期の男性の長時間労働も続いています。

保育サービスの整備は進んだでしょうか

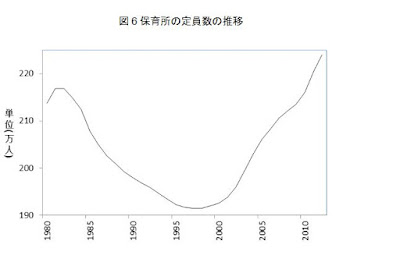

保育所定員は増えています。

保育所の利用児童も増えていますが、待機児童は減りません。

なぜ変化しなかったのでしょうか、これからどうしたらいいのでしょうか

外国を見てみましょう

イギリスもフランスもスウェーデンも少子化が止まりました。

それに対してアジア諸国は少子化が進んでいます。

子育てや家族を支える公的支出のGDPに占める割合は日本はヨーロッパの2分の1から3分の1です。

男女共同参画の進み方は日本は世界で101番目です。教育、健康はまあまあですが、経済と政治がとても低いです。

というのも、日本では減っては来ていますが、まだ専業主婦志向が半数近くあるのです。

また、出生率が回復している国に比べて、日本では、男性も含めた「働き方の柔軟性」「ライフスタイル選択の多様性」が低い傾向にあります。

どういう政策が求められているのでしょうか

職場環境の改善が進まなかった理由としては、処遇の低い非正規労働が拡大したことが挙げられます。それは正規労働者の長時間労働につながっています。ですから、まずは非正規就労の処遇を改善することです。社会保険の非正規雇用への適用を拡大し、同一労働同一賃金の確保が行われれば、企業が非正規労働者を使うことのメリットが低下します。そうすれば、非正規労働の拡大にも歯止めがかけられ、正規労働者の長時間労働の改善にもつながります。もちろん、長時間労働自体の改善措置も必要です。

保育サービスの改善が進まなかった理由としては、社会保障の中で家族関係支出される割合の低さとその中でも現金給付の拡大が優先されてサービス給付の充実が遅れていることが挙げられます。保育サービスについては量的整備と利用者負担の引き下げが必要です。保育サービスでは利用者負担の割合が40%で、介護の7%や医療の15%と比べても高いのです。子育て支援への支出の財源を確保するためには、きちんと消費税を引き上げることが必要です。財源問題を逃げることは将来世代に対して責任ある態度とはいえないでしょう。

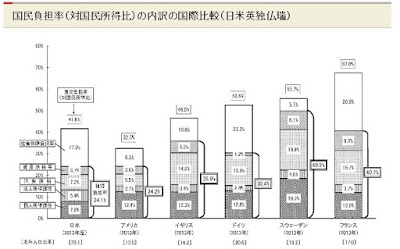

国の税収は歳出の半分で、国債費を除いた費用の4割は社会保障関係費です。また税と保険料を合わせた率は西欧諸国に比べて低い水準です

この他にも政策として必要なことはあります。

子ども食堂や学習支援、給付型奨学金の充実など子どもや若年世代の貧困問題への取組みももっと進めていかなければなりません。貧困の連鎖を予防し、結婚や子育てをできるだけの経済的ゆとりを若い世代が持てることが必要です。

多様な生き方に寛容な社会づくりも重要です。政策としてできることは、まずは世帯主が配偶者を扶養することを前提とした家族を単位とする税制や社会保障制度を、家族が働くことが不利にならない個人単位に置き変えていくことで、具体的には年金の第3号被保険者や税における配偶者控除の問題をなくしていくことです。

では、私たち市民はどうしたらいいのでしょうか

政策の実現を政府に働きかけることはもちろんですが、女性が職場の管理職や地域の活動の役員をもっと引き受けること、女性が政治に参画すること、働いている男性がもっと地域や家庭での家事育児に参画すること、そして、最後に、多様な価値観、生き方の人と出会える場を創り出していくことだと思います。

会場からも女性がもっと政治に参画することが大切だという声が上がっていました。

志を同じくする素晴らしい方たちにお会いできてとても有意義な研修会でした。